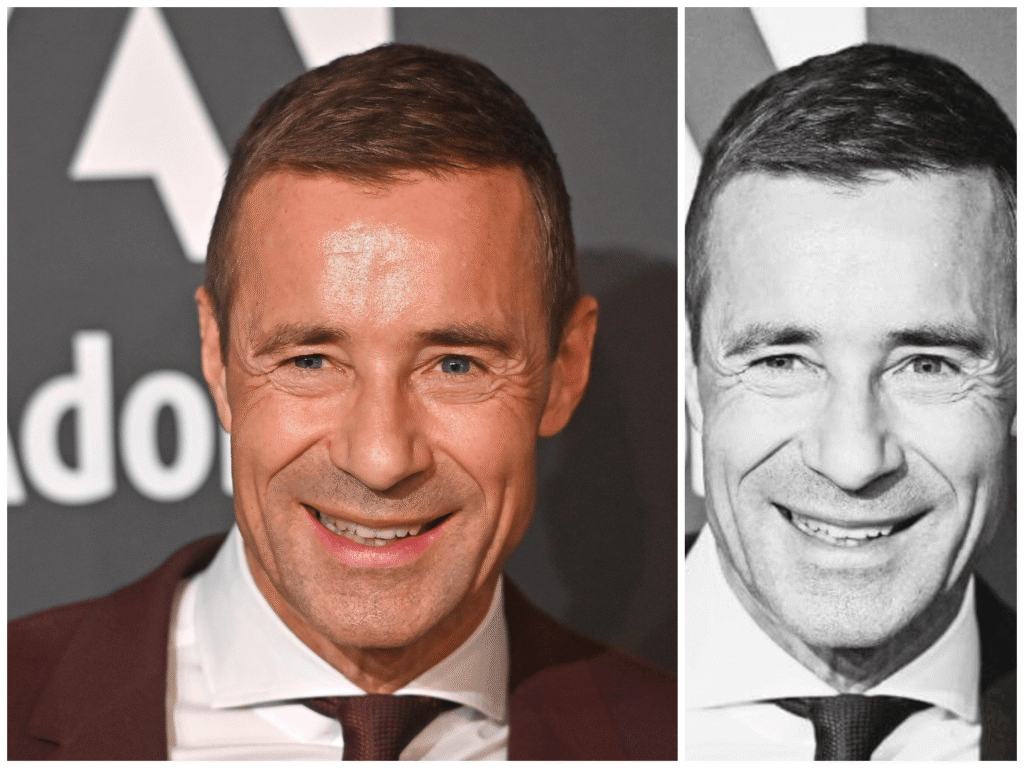

Rund um Kai Pflaume Schlaganfall kursieren im Netz immer wieder Schlagzeilen, die ihm einen Schlaganfall andichten und seine Gesundheit infrage stellen, ohne dass es hierfür eine gesicherte, offizielle Bestätigung gibt. Diese Berichte stehen exemplarisch für eine Medienlogik, in der Spekulationen und Klickanreize oft wichtiger werden als sorgfältig geprüfte Informationen über prominente Persönlichkeiten.

Kai Pflaume: Karriere und Image

Kai Pflaume zählt seit den 1990er-Jahren zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands und moderierte zahlreiche Shows bei Sat.1 und später der ARD, wodurch er sich ein Image als verlässlicher, seriöser Unterhaltungsprofi aufgebaut hat. Parallel dazu inszeniert er sich in sozialen Netzwerken als sportlicher, leistungsorientierter Familienmensch, was das öffentliche Bild eines „unverwüstlichen“ Moderators zusätzlich verstärkt.

Gesundheitsgerüchte: Von Infekt zu „Schlaganfall“

Tatsächlich berichtete Pflaume öffentlich, dass er in jüngerer Zeit gesundheitlich angeschlagen war und unter einem Infekt litt, der ihn unter anderem vom Laufen abhielt, bevor er schrittweise ins Training zurückkehrte. Parallel dazu entstanden jedoch Online-Artikel und Blogbeiträge, die von einem Schlaganfall sprechen oder diesen zumindest nahelegen, obwohl gleichzeitig darauf hingewiesen wird, dass es keine offizielle Bestätigung für einen solchen Vorfall gibt.

Der vermeintliche „Abstieg“: Konstruktion einer Krise

Ein Teil der Berichterstattung zeichnet um solche Gesundheitsgerüchte herum eine Dramaturgie vom „Schock“ bis zur „Genesung“, obwohl der tatsächliche Informationsstand oft dünn ist und eher narrative Muster als belastbare Fakten im Vordergrund stehen. So entsteht das Bild eines moderativen „Abstiegs“ oder einer existenziellen Krise, die vor allem medial konstruiert wird, während Pflaume real weiterhin stark präsent ist und seine Formate erfolgreich fortführt.

Medienmechanismen: Vorurteile und Personalisierung

Medienanalysen zeigen, dass Berichterstattung über prominente Personen häufig von Personalisierung, Zuspitzung und Vereinfachung lebt, was komplexe Sachlagen oder unklare Faktenlagen verzerrt darstellen kann. Gerade bei Gesundheitsthemen besteht die Gefahr, dass aus unbelegten Gerüchten oder vagen Hinweisen stigmatisierende Zuschreibungen werden, die eine Person langfristig als „krank“ oder „gebrochen“ markieren.

Persönlichkeitsrechte und Verantwortung der Medien

Juristisch bleibt auch für Prominente das allgemeine Persönlichkeitsrecht ein zentrales Schutzgut, insbesondere bei Angaben zur Gesundheit, die dem höchstpersönlichen Lebensbereich zuzurechnen sind. Medien sind daher verpflichtet, zwischen öffentlichem Informationsinteresse und dem Schutz der Privatsphäre abzuwägen und ungesicherte Spekulationen – etwa über einen Schlaganfall ohne Bestätigung – zu unterlassen oder klar als solche zu kennzeichnen.

Vorurteile gegenüber Prominenten mit Erkrankungen

Forschung zu Medien und Vorurteilen betont, dass Berichte über Erkrankungen prominenter Personen oft stereotype Erzählungen bedienen – vom „gefährdeten Workaholic“ bis zur „tragischen Figur“, die nur noch über ihr Leiden definiert wird. Dadurch kann eine problematische Erwartungshaltung entstehen, nach der jede Schwäche als Karriereknick gelesen wird, statt differenziert über Belastungen, Prävention und einen reflektierten Umgang mit Gesundheit zu sprechen.

Fazit: Kritik am Umgang mit Gerüchten

Der Fall Kai Pflaume Schlaganfall verdeutlicht, wie schnell sich unklare oder unbelegte Gesundheitsgerüchte verselbstständigen und eine Story vom angeblichen Niedergang eines Prominenten erzeugen können. Ein verantwortungsvoller Umgang mit solchen Themen erfordert sowohl von Medien als auch von Publikum, Gerüchte kritisch zu hinterfragen, Quellen zu prüfen und die Grenze zwischen legitimer Berichterstattung und respektloser Spekulation zu respektieren.